スチールラックの耐荷重とは?

スチールラックを選ぶときに重要なポイントのひとつに耐荷重があります。

スチールラックの耐荷重とは、スチールラックに収納物を保管することができる荷重のことです。

スチールラックは耐荷重を基準にして強度が設計されていますので、決められた耐荷重以下の収納物を保管する必要があります。

一方で、スチールラックの耐荷重には、色々な決まりがあり、スチールラックを使用する場合は、耐荷重を正確に理解しておくことが重要です。

耐荷重を無視して使用した場合、棚板がゆがんだり、ビーム(横桟)や支柱が損傷する可能性があります。また、定められた耐荷重の基準を超えて使用していた場合は、メーカーの保証が対象にならない場合もありますので注意が必要です。

スチールラックの耐荷重の種類

スチールラックの耐荷重には、大きく分けて2つの種類があります。一つは棚板一段当たりの耐荷重で、もう一つは棚1台当たりの耐荷重です。

それぞれ、重要な内容になりますので詳しく説明していきたいと思います。

スチールラックの棚板1段あたりの耐荷重

スチールラックの棚板1段当たりの耐荷重とは、棚板1枚に載せられる最大荷重のことを言います。

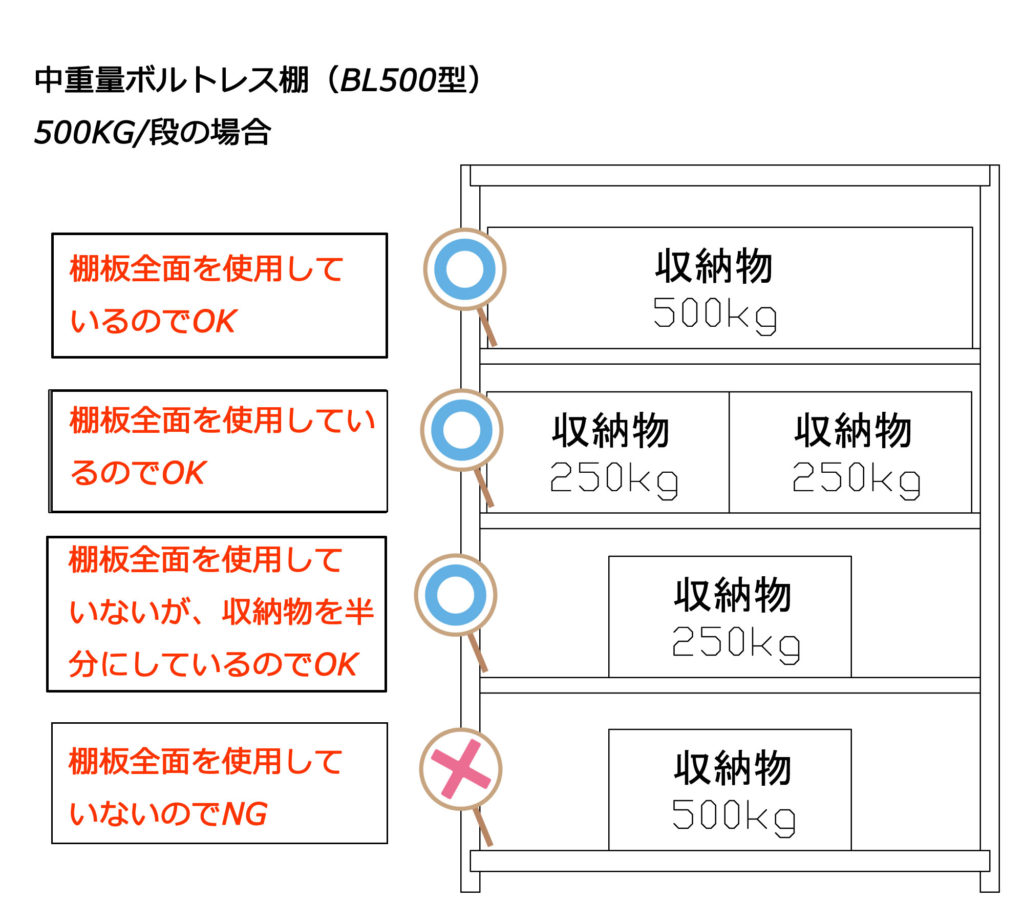

ただ、この場合の耐荷重とは、収納物を均等に置くことが前提になっています。

具体的には、棚板全面に対して3分の2以上の面積に均等にものを載せた場合に耐えられる最大荷重が、棚板1段当たりの耐荷重となります。

3分の2以下の面積にものを載せる場合や、不均等な重さで物を載せる場合には、耐荷重以下の重さでも基準値オーバーとなってしまいますので注意が必要です。

3分の2以下の面積で棚板に物を載せて使用するときは、定められた耐荷重のおよそ半分くらいを目安として使用するようにしましょう。

| 棚の種類 | BO100型 SB100型 E100型 | BL150型 BO150型 SB150型 | BL200型 | BL300型 BO300型 | BL500型 BO500型 | BO1000型 |

| 耐荷重/段 | 100kg/段 | 150kg/段 | 200kg/段 | 300kg/段 | 500kg/段 | 1000kg/段 |

※型番クリックで各ページへ

スチールラックの1台当たりの耐荷重

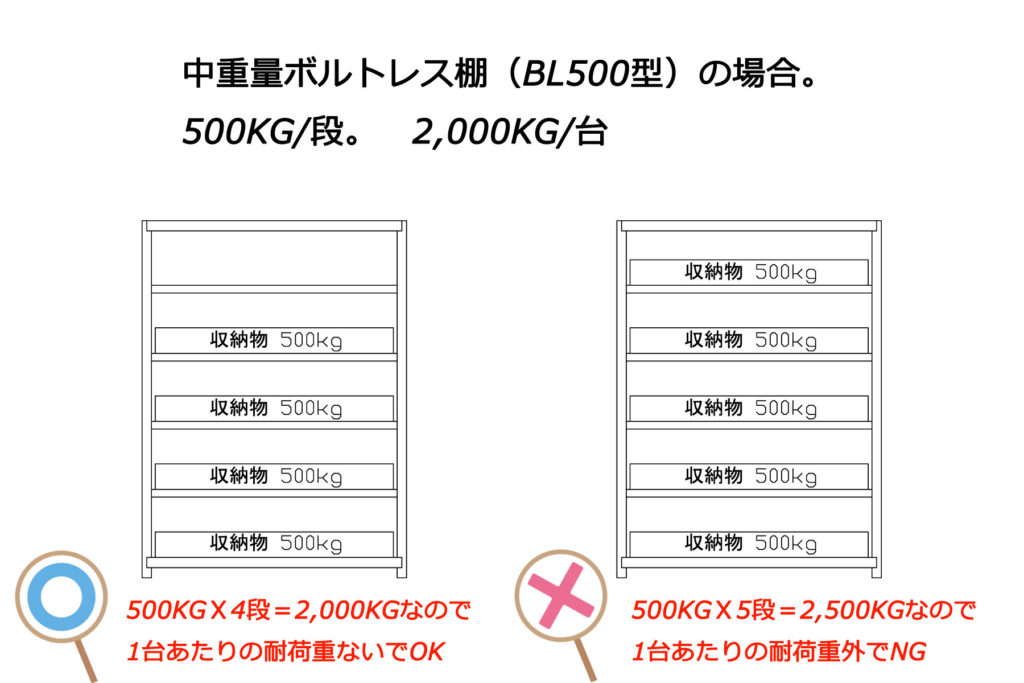

スチールラックの1台当たりの耐荷重とは、スチールラック全体に収納できる最大荷重の事です。

棚板1段当たりの耐荷重を超えていない場合でも、棚の各段に置いた収納物の合計がスチールラック1台当たりの耐荷重を超えてしまうと基準値オーバーになります。

スチールラック1台当たりの耐荷重を超えた重量の収納物をスチールラックに長期間置いてしまうと、スチールラックが破損したり倒壊してしまう危険性があるので注意が必要です。

スチールラックの場合は、棚板1枚当たりの耐荷重と合わせて、スチールラックの1台当たりの耐荷重を超えないように収納物を置く必要があります。

| 棚の種類 | E100型 | SB100型 SB150型 | BO100型 BO150型 BL150型 BL200型 | BL300型 BO300型 BL500型 BO500型 | BO1000型 |

| 耐荷重/台 | 600kg/台 | 800kg/台 | 1000kg/台 | 2000kg/台 | 5000kg/台 |

※型番クリックで各ページへ

スチールラックの耐荷重の注意点

耐荷重は均等配置が基準

先ほど述べたように、スチールラックで設定されている耐荷重は、棚板の3分2の以上の面に均等に重みがかかった状態で物を保管できる最大重量の事です。

設定された耐荷重以下のものを置いた場合でも、真ん中だけに荷重がかかったり、左右のどちらかに荷重がかかっている状態では、棚板のゆがみや損傷の原因になります。

均等配置が難しい場合は、設定された耐荷重の半分の重さを目安として、耐荷重には余裕をもってスチールラックを選ぶようにしましょう。

単体型と増連型の耐荷重の違い

スチールラックには、4本の支柱で自立して設置する単体型と、片側2本の支柱を共有することで連結して使用する増連型があります。

増連型は、支柱を共有して使うことができるため、その分のスペースや部品点数を押さえることができる、というメリットがあります。

一方で増連型の場合、耐荷重は単体型の設定とは異なります。

増連型は支柱を共有するため、棚板の面積が増えても1連の1台当たりの耐荷重は単体型と同じ耐荷重になります。

ですので、例えば1段当たりの耐荷重が150㎏、1台当たりの耐荷重が1,000㎏の単体型スチールラックに増連型1台を追加した場合、1段当たりに収納できる荷物の耐荷重は単体、増連型それぞれ150㎏となりますが、2連結したスチールラックも総耐荷重は1,000kgのままになります。(3連結でも棚の総耐荷重は1,000kgのまま)

単体型の有効段数は6段まで増やすことが可能ですが、2連結した増連型の場合は3段が上限ということになります。

比較的重量の軽い収納物を保管する場合は増連型で問題ありませんが、重量のある収納物を保管する場合は、単体型のスチールラックを複数設置するか、耐荷重に余裕のある増連型のスチールラックを選ぶようにしましょう。

均等配置が難しいときは合板やコンパネを使う

保管物のサイズが合わずにどうしても均等配置が難しいときは、棚板と保管物の間に合板やコンパネのような板を置くことで荷重の偏りを改善する方法もあります。

保管物の設置面積が小さい場合でも、棚板の3分の2以上のサイズで厚さ1㎝~1.5㎝程度の板をかませれば、保管物の荷重が板によって分散されるため、均等配置と同じ効果を見込むことができ、既定の耐荷重まで保管することが可能になります。

スチールラックにはどれくらいのものが載せられる?

これまでは耐荷重の表記の違いと注意点の説明をしましたが、次は、もう少しイメージがしやすいように、具体的なものを例にして、スチールラックにどれくらいのものが載せられるかをシミュレーションしてみます。

耐荷重100kg/段のスチールラックに載せられるものは?

2Lの水なら8ケース

耐荷重の100㎏/段に2Ⅼの水をケース(6本入)で保管する場合、1ケース当たりおよそ12㎏の重量がありますので最大8ケースまで保管することが可能です。

ただ、取り出しやすいように間口に1列で保管する場合は、ケースの横幅が23㎝程度ありますので横幅180㎝の棚板で1段当たり最大7ケースが限度になります。

A4コピー用紙なら9ケース

耐荷重の100㎏/段にA4コピー用紙をケース(1冊500枚×5冊)で保管する場合、1ケース当たりおよそ11㎏の重量がありますので最大9ケースまで保管することが可能です。

ただ、取り出しやすいように間口に1列で保管する場合は、ケースの横幅が23㎝程度ありますので横幅180㎝、奥行き60㎝の棚板で1段当たり最大7ケースが限度になります。

5㎏のお米なら20袋

耐荷重100㎏/段に5㎏のお米を保管する場合、最大20袋まで保管することが可能です。

袋のサイズは短辺でおよそ28㎝ありますので、横幅150㎝又は180㎝の棚板であれば、4段に重ねて保管すると均等に荷重がかかります。

耐荷重200kg/段のスチールラックに載せられるものは?

2Lの水なら16ケース

耐荷重の200㎏/段に2Ⅼの水をケース(6本入)で保管する場合、1ケース当たりおよそ12㎏の重量がありますので最大16ケースまで保管することが可能です。

ただ、取り出しやすいように重ねず間口に2列で保管する場合は、ケースの横幅が23㎝、奥行が28㎝程度ありますので、横幅180㎝、奥行60㎝の棚板で7ケースを2列配置で最大14ケースの保管が限度になります。

A4コピー用紙なら18ケース

耐荷重の100㎏/段にA4コピー用紙をケース(1冊500枚×5冊)で保管する場合、1ケース当たりおよそ11㎏の重量がありますので最大18ケースまで保管することが可能です。 取り出しやすいように間口に1列で保管する場合は、ケースの横幅がおよそ23㎝程度ありますので横幅180㎝又は150㎝の棚板で、6ケースを3段重ねで18ケースを配置することになります。

5㎏のお米なら40袋

耐荷200㎏/段に5㎏のお米を保管する場合、最大40袋まで保管することが可能です。

袋のサイズは短辺でおよそ28㎝ありますので、横幅150㎝又は180㎝、奥行60㎝の棚板であれば、8段に重ねて保管すると均等に荷重がかかります。 ただ、お米の場合はあまり重ねてしまうと袋が破れてしまったり倒壊する恐れがありますので、あまり重ねないようにした方が良いでしょう。

まとめ

スチールラックには、棚板1段当たりの耐荷重と、棚1段当たりの耐荷重の基準があり、それぞれを超えない荷重で収納物を保管する必要があります。

また、耐荷重は平均荷重が基準となっていますので、耐荷重の上限以内の荷重であっても、偏った重さで長期間ものおいてしまうと、棚板が歪んでしまうこともあるので注意が必要です。

均等荷重が難しい場合は、耐荷重の半分の荷重が目安にして、耐荷重に余裕のあるスチールラックを選ぶことを進めします。

また、棚板と保管物の間に合板やコンパネなど置くことで、荷重の偏りを改善することもできます。

ミクニヤではスチールラックの耐荷重に関するご相談を、チャットやお問い合わせフォームから24時間いつでも受け付け中です。

お気軽にお問い合わせください。